银行是白酒之后的新安全边际群落 (四)上

文章来源:董宝珍发布时间:2016-09-27

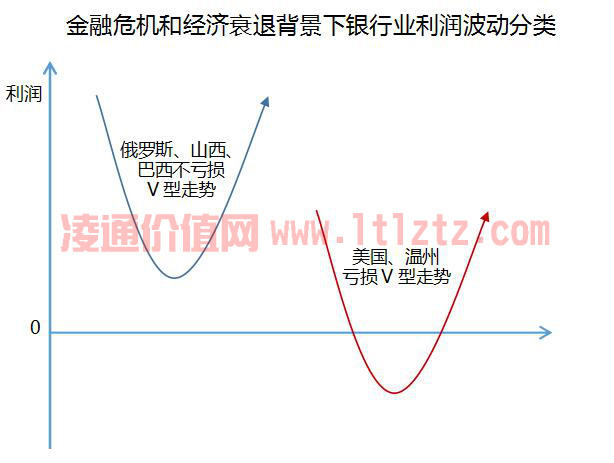

巴西、俄罗斯和山西遭遇GDP减速甚至负增长背景下,银行业并没有出现亏损,只是出现了一定程度的负增长,甚至巴西只是出现了业绩增长停滞,随后就又开始了新的增长。是不是世界上所有的经济危机、GDP减速背景下,银行业都不会亏损和负增长,答案是否定的!我所知道的两个地方:美国和温州在金融危机发生后,整个银行业全面亏损。下图是温州、美国银行业在发生金融危机后业绩变化:

为回答这些问题我认真分析了美国和温州的案例。在美国发生明显的金融危机后,美国政府在危机早期,始终坚持一种观念,就是政府没有义务,没有必要干预经济,某些企业在经营过程中犯下的错误,必须自己承担错误的代价。当危机日益严重导致几大著名投资银行都将陷入破产的边缘后,以及危机全面影响美国社会经济稳定时,美国政府最终意识到,假如完全坚持不干预不救助政策,整个美国金融体系就会崩溃,美国社会将无法承受这种代价。于是,美国政府在金融危机的中后期果断出手,马上向银行系统注入7000亿的流动资金,布什和奥巴马政府合计投入救助资金2.3万亿美元,才使得金融危机被遏制住。假设美国始终坚持不干预的政策,那么08年金融危机将会演化成一个类似1929年那样的危机。在美国的案例中,我看到的事实是,当政府坚持不干预政策时,金融危机会无限制地冲击社会各行各业走向不可控,政府救助后危机开始消退。由此我认为经济波动、金融危机发生时,假如政府完全不干预,那么银行业自己是招架不住的,银行会走向亏损甚至破产,当银行破产后,危机会扩散到全社会,引发更严重的问题。在美国金融危机的中后期,美国政府正是看到了假如政府一直坚持不干预政策,金融危机将无法快速自动终结,局势将难以收拾,因此美国政府在耽误了前期干预时机后,果断的在中后期出手,靠美国政府的强势干预和巨额资金的入驻,08年金融危机得到了遏制。美国银行业的亏损一方面与金融危机来势凶猛有关,另一方面与政府耽误最佳时机有关!

我在这里看到了一个可能的逻辑:金融危机是否会严重恶化,并将银行业拖向巨亏和破产的边缘,主要不是由银行本身决定的,而是由政府或者第三方是否愿意干预经济所决定的。带着这个观点我对温州金融危机对温州银行业影响进行了研究。发现温州银行业在金融危机中巨额亏损是政府没有救助银行导致的。

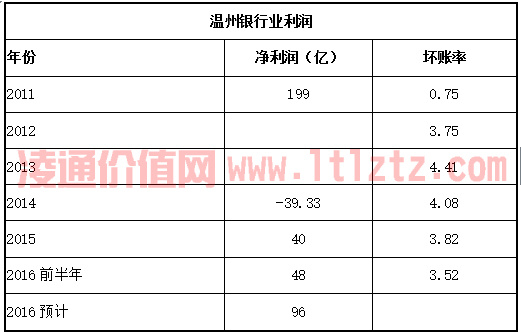

2012年初温州发生了金融危机,当地的高利贷崩盘、楼市崩盘,由此引发了金融危机,历经四年温州的金融危机已经结束,GDP增长率重回稳定增长,下图是温州的GDP增长数据和银行业利润数据:

然而在温州金融危机演化过程中,温州的GDP增长率并没有打波动,但地方银行遭遇了十几年来最惨烈的损失,当地银行业发生了全行业巨额亏损,为什么在温州的金融危机发生过程中,温州银行业出现了和美国08年金融危机完全相似的银行业巨额亏损,留下了一个有严重亏损的V型利润波动图,GDP增长率却没有变化?

让我们看一下来自于相关财经媒体的报道。

“2013年,我市某地一家鞋企A,为另一家较大型企业B进行贷款担保。谁料B企业面临破产倒闭,债务全部压在担保企业A的身上。当时,A企业运营良好,主营业务没有出任何问题,却因这个“担保事件”拖累资不抵债,面临着“被清算”的命运。当时还有五六个企业是A企业的贷款担保企业,如果A企业受累拖垮,这相关债务将同多米诺骨牌一般一并转嫁,后果不堪设想。市企业风险处置办公室立即召集A企业及其担保企业以及贷款给A企业的几家银行,商量处置办法。最终达成共识,采用“司法重整”的方式处理。A企业便被其一家担保企业C顺利收购,主营业务被保留了下来,A企业部分债务也由企业C部分清偿。如今A企业依然在进行鞋类生产制造,不仅厂房、设备一点影响都没有,工人也继续在上班。唯一的变化就是A企业的企业主更换成C企业的企业主。有所损失的是A企业的债主,也就是几家银行。但是,为了保住企业不倒闭,当地处置办努力与银行达成共识,起了很大的作用。这可谓政企联合的一次典型的风险处理。”

下表是温州GDP增速、财政总收入、存贷款余额

上表清楚反应温州地方经济和政府财政收入没有受到任何影响,,危机损失由银行承担,银行几乎成为唯一的买单者,地方政府的税收没有受到影响,地方GDP增长没有受到影响,受损的只有银行。

当温州地区发生金融危机后,当地政府向浙江省政府和中国人民银行发起了求助请求,中国人民银行慎重的研究后,认为如果不进行救助,危机可能扩散,中国人民银行决定向温州地区提供600亿的流动资金援助。此款由人民银行提供,但需要浙江省政府担保。然而,浙江省政府拒绝担保,浙江省政府认为谁犯了错误谁来承担损失?政府没有义务为那些错误决策的企业和个人买单。假如政府不进行担保,让那些错误决策的人和企业破产,当然会拖垮部分银行,但这些破产企业的经营性资产,并不会消失,将会被竞争力强的企业低价格收购,重新发挥其价值,破产企业的生产资料向善于经营的企业集中,这是良性变化。在这种理念支撑下浙江政府拒绝向600亿流动性输入提供担保,于是人民银行提出的以600亿流动资金注入缓解温州金融危机的方案没有执行。

以下是温州地方政府发布的金融危机处理原则文件《温州市企业帮扶和银行不良贷款化解十条措施》:

(一)重点保护类企业。

市处置办牵头,组织各县(市、区)和市各企业主管部门根据排查、评估情况,提出约2000家作为重点保护对象的优质类企业名单,由市、县(市、区)金融办联合银监、人民银行以及相关银行业金融机构负责落实,从融资上支持和维护企业正常生产经营发展需要。

具体措施:

1.债权银行业金融机构要根据企业实际需求加大信贷支持力度,做到不抽资、不压贷。

2.如企业因担保关系需要履行代偿义务且配合履行的,有关部门应积极予以协调解决,银行业金融机构不采取查封基本户、保全企业及其法人和股东的资产等司法强制措施。相关债权银行可以根据实际需要申请市处置办对相关企业的资产、股权落实关注措施,防止“逃废债”行为的发生。

3.因抵押物缩水引发信贷额度不足的,银行业金融机构要予以维持原额度的续贷。

4.当有关企业经营状况发生变化时,企业主管部门和银行之间应及时互通信息,相关信息同时报市处置办备案。

5.市金融办联合温州银监分局、市人行、市各企业主管部门组成监督小组,负责监督相关工作措施的贯彻落实。对于个别银行无正当理由拒绝落实相关支持措施的应给予通报,相关行为纳入银行业金融机构业绩考核。

(二) 重点帮扶类企业。

以县(市、区)、市级功能区为单位,深入开展企业资金风险情况排查、评估,在关注类和帮扶类企业中确定一批生产经营正常、主营业务突出、被银行抽资压贷及担保链风险传导暂时出现困难的重点风险企业,采取措施、落实责任,帮助企业走出困境。

具体措施:

采取以“时间换空间”思路, 在强化《温州市人民政府关于进一步处置化解风险企业担保链问题的若干意见》(温政发〔2013〕55号)文件等帮扶措施的基础上,对列入市政府重点帮扶的企业,切实落实帮扶责任,实施以下帮扶措施。

1.法院、银行业金融机构在政府对重点帮扶企业开展帮扶期间暂缓采取司法措施。若特殊原因需采取相关措施的,债权银行必须报市、县(市、区)处置办审核同意。

2.重点帮扶企业生产经营正常、能够正常偿还利息的,银行业金融机构要保持原授信额度、授信条件不变,不抽资、不压贷。

3.银行业金融机构对重点帮扶企业自身贷款的利率予以优惠,尽量不超过基准利率;对重点帮扶企业履行代偿责任的,免除代偿金额的全部罚息,代偿金额的利率降至基准利率以下。对重点帮扶企业在1年内代偿担保金额的,予以免息鼓励。

4.重点帮扶企业则视实际情况需要由国有担保机构为其提供有限担保,并在相关协议中予以明确约定,确保政府资金优先退出。

在这个温州金融危机救助方案中,完全没有考虑银行的安全和银行的利益,银行被作为纯粹的工具,对温州政府主导的金融危机救助方案的综合分析,我发现温州政府对地方企业和实体经济采取绝对确保的政策,对银行则采取了夜壶政策。所谓夜壶政策是指对银行拿起来就用,用完就扔。对银行利用为主甚至有意识让银行承担损失。忽视银行利益,把银行作为地方企业解困的工具加以利用,是导致温州金融危机过程中银行亏损的原因。

通过对多个案例的分析总结,我形成了一个一般认知:“当某经济体出现经济和金融危机后,银行业会不会遭遇大规模亏损乃至破产,完全决定于政府和第三方会不会适时主动干预救助经济、救助银行业!如果政府或者第三方不主动干预经济无视银行业的困难,完全放任危机自由发展,那么银行将难逃巨额亏损甚至破产的命运。反之,如果政府为了社会里为了稳定。主动干预经济,主动救助银行,主动承担银行的一部分损失,在这种情况下,银行只会发生负增长,不会发生巨额亏损,更不会发生破产。政府的态度和行为是在金融危机中银行命运的决定因素!”

为什么政府救助就不发生银行业全行业亏损,政府不救助就会发生全行业亏损甚至破产的情况。请见后文......